每個人應該都有用過隨身碟的經驗,我想絕大多數的人都是覺得便宜能用就好,頂多選一個看起來不會太差的,不就個隨身碟嗎?是有多難選?

但你真的了解隨身碟嗎?其實隨身碟也不是個多複雜的東西,但真要講起來你可能會先神遊到月球,所以我不講複雜的東西,講了你也不想看,是吧!

但有一些重點你一定要知道,像是正確的使用觀念、關於隨身碟的基本知識、你生活中很常遇到的問題等等,這篇都能找到你要的答案!

當然還有最重要的,已經幫大家篩選出來,我覺得CP值最高的隨身碟有哪些了!一篇文章解決你最苦惱的選擇障礙~。

為了幫大家省時間,如果想直接看推薦的隨身碟可以點這裡,如果懶得看內文,只想要懶人包,可以直接看這邊已經幫大家選出我覺得CP值最高的隨身碟表格。

文章目錄

隨身碟是什麼?

隨身碟是什麼?你是不是覺得這是句廢話?誰不知道隨身碟是什麼啊!如果你知道,恭喜你,這邊可以讓你重新複習一次;但你如果不知道,也完全不懂,別擔心,這篇文章就是為你寫的!

隨身碟,英文名稱為:USB flash drive,光是中文名稱就有好多種不同的叫法呢!

- 在台灣我們常用的叫法有:隨身碟、USB。

- 而大陸的叫法有:U盤、優盤、閃盤。

- 港澳的叫法有:USB手指、手指、USB。

我們常說的隨身碟主要就是由快閃記憶體透過USB介面的接頭連接電腦做資料數據存儲的一個小型裝置,方便使用者在電腦與電腦之間手動傳遞資料用。

隨身碟的等級主要由我們常聽到的「顆粒」用料所決定,也就是所謂的SLC、MLC、TLC、QLC這4種晶片架構。

這裡你只要大概知道顆粒的等級排名就好,不然你會想睡覺。

以讀寫次數來說 SLC > MLC > TLC > QLC

但在挑選隨身碟的時候我想不太會有人去看什麼顆粒的,而且很多電商產品頁面也不會寫那個隨身碟的顆粒是什麼的,那些東西留給想要深入了解的人去看,一般使用者只要知道一些基本知識及觀念就好。

USB=隨身碟嗎?

我們生活中一定很常聽到USB這個名詞,但我們叫的USB通常就是指「隨身碟」,這不是大家都知道的事嗎?有什麼好講的?

但其實你知道「USB」並不等於「隨身碟」嗎?

USB正確名稱應該叫做「通用序列匯流排」,英文為:Universal Serial Bus,簡稱「USB」,USB只是個輸入與輸出介面的國際技術規範,我們生活中每天都會接觸的USB只是個裝置與裝置之間的連接管道,全世界都通用的一種通用規範。

但其實USB又有細分很多種類的接頭,只是我們平常不會特別記那些名稱。

USB常見的種類:

圖片 | 名稱 | 說明 |

USB-A(Type-A) | 也就是我們常見的USB接頭,一般電腦使用,白色頭的是USB 2.0,藍色頭的是USB 3.2 Gen1,USB 3.2 Gen1理論速度會比USB 2.0快上許多。 | |

USB-A(Type-A) | ||

USB-B(Type-B) | 通常用在印表機或掃描器等輸出裝置上,Type-B也有分USB 2.0跟USB 3.2 Gen1喔。 | |

USB-B(Type-B) | ||

USB-C(Type-C) | 這個也很常見,現在廣泛用在新款的Android手機、主機板或平板電腦上。 | |

Micro-B | 就是我們平常Android手機所使用的充電接頭,現在還是最被3C產品所廣泛使用的介面,平常我們說的「安卓線」或是「Micro USB」就是這個頭。 | |

Micro-B | 雖然這也是Micro-B,只是介面樣子跟速度不一樣,有兩個頭一大一小連結在一起,這種介面則是廣泛運用在行動硬碟的傳輸介面上。 | |

Mini-B | 以前舊式的可攜式裝置很常見,以前有一段時間的手機或一些可攜式裝置都是用這種頭,現在要找可能也不好找了。 |

還有其他很冷門的種類就不介紹了,關於USB更多的資訊可以參考維基百科,包你看不到5分鐘就關掉~。

至於隨身碟就是那種開蓋式的,或滑蓋式的小型儲存裝置,只是一般電腦使用的隨身碟是用USB-A(Type-A)這個接頭,所以我們都習慣稱它為「USB」,但其實USB只是個接頭介面。

USB 2.0、3.0、3.1怎麼分?

我想你一定有看過黑色頭跟藍色頭的USB吧!其實差別就在於傳輸速度的不同,以前只有黑色頭USB 2.0,之後又出了藍色頭的USB 3.0、3.1、3.2,現在最新已經出到USB 4。

你一定會想說這些USB的名稱到底是誰取的,搞得那麼複雜!麻煩死了!

其實USB的名稱及規範都是由美國一個叫做USB開發者論壇(USB-IF)所開發的,這是一個推廣與支援通用序列匯流排的非營利組織。

USB開發者論壇是由一群開發USB的公司於1995年所建立,其中著名的會員有我們耳熟能詳的蘋果、微軟、Intel、HP等許多知名大廠共同創造的一個電腦通用介面,如果想了解更多,可以參考維基百科。

現在因為USB技術也一直在提升,版本越出越多,名稱太多太亂,所以現在它們全面將USB 3.0、3.1改名為「USB 3.2」並分為Gen1、Gen2,Gen2x2方便大家分辨,也讓大家好記。

USB世代的名稱變化:

- USB 1.0 → USB 1.0(已淘汰)

- USB 2.0 → USB 2.0

- USB 3.0 → USB 3.1 Gen1 → USB 3.2 Gen1

- USB 3.1 → USB 3.1 Gen2 → USB 3.2 Gen2

- USB 3.2 → USB 3.2 Gen2x2

紅色為現在最新名稱。

以下為針對常見的USB接頭分析表格,希望能幫助大家更清楚了解USB的分類。

所以當你看到這些亂七八糟的名詞就可以連想到下面這樣。

USB 3.2 Gen1 = USB 3.1 Gen1 = USB 3.0

USB 3.2 Gen2 = USB 3.1 Gen2 = USB 3.1

USB 3.2 Gen1可以向下相容USB 2.0,所以就算是買USB 3.2 Gen1的隨身碟,插在電腦黑色的USB 2.0插槽一樣可以用,只是速度就會向下相容為USB 2.0的速度。

相反的,USB 2.0如果插藍色的USB 3.2插槽,速度也只會維持在USB 2.0而已,所以如果買USB 3.2的隨身碟,必須插在電腦的藍色USB孔才能發揮其最大效能。

現在不管是在網路上賣的還是在實體店面賣的隨身碟大部分都沒有將USB的名稱改正,畢竟最新的名稱是2019年才被USB-IF改的,所以很多網路跟實體店家都還在用舊的USB 3.0、USB3.1,很多甚至連隨身碟的原廠官網都沒改。

所以你看網路上或外面賣的隨身碟寫USB 3.0或是USB 3.1通常就是指USB 3.2 Gen1及Gen2了,但建議買之前都還是詢問一下,避免認知上的不同導致消費糾紛。

不過現在市面上賣的USB Type-A的隨身碟主要都還是以USB 3.2 Gen1為主,目前還沒看過有USB Type-A的隨身碟是USB 3.2 Gen2的,USB 3.2 Gen2現在都是以USB Type-C的隨身碟比較常見。

名稱那麼多那麼雜好難記喔!如果真的記不住也不會分,就記得黑色的速度比較慢,藍色的比較快,買隨身碟記得買藍的比較快。

這是懶到不能再懶的方法啦XD,但如果可以,建議還是稍微了解一下比較好。

重要觀念

要多少容量才夠?

以前儲存空間都很珍貴,一個遊戲有500、600MB算是很厲害的遊戲了,破GB絕對是大作,所以在以前有個1G、2G的隨身碟就超屌了!

但現在科技真的是一日千里,去外面賣場看隨便一個隨身碟最少都有8G起跳,現在比較常見的容量有16GB、32GB、64GB、128GB。

其中又以32GB、64GB最為適合作為隨身碟用,為什麼這樣說?

一般通常隨身碟是用來傳輸或備分一些小檔案的資料用的,例如要從A電腦丟檔案到B電腦,隨身碟就非常方便,存一些常會用到的檔案或資料在隨身碟裡也是一般生活常常會用到的。

傳這些資料或備份檔案「通常」都是比較小的檔案,而且隨身碟本來就是設計來方便快速傳輸資料用的,不是給你大量存放資料用的。

只是我們很常因為「方便」,而把資料都直接放在隨身碟裡當作「備份」用途,有備份很好,但這樣的備份是不夠的,下面會講為什麼這樣不夠。

既然是方便我們快速傳資料用的,那麼32GB、64GB我想是足夠的,因為這個隨身碟主要不是用來大量儲存檔案和資料用的,所以這樣的容量通常最為適合,而且價格我覺得也是CP值最高的。

不能只用隨身碟備份

很多人遇到電腦突然掛了、硬碟突然壞軌了、筆電被偷了,才知道資料備份的重要性,這也是我一直在宣導的,但還是有很多人不以為然,或是覺得根本沒必要,當然啦,如果你的資料都不重要,那當然是無所謂。

很多人有個習慣,他們不把檔案資料放在電腦裡,而是存在隨身碟或行動硬碟裡,當需要的時候再從隨身碟或行動硬碟裡拉出來修改和使用,用完再存回去,他們以為這樣就叫做「備份」!

但那只是換個地方存,不叫做備份!真的備份是必須「多存一份」才叫做備份!

什麼叫多存一份?就是除了平常電腦裡常用的那一份檔案之外,還要另外再存一份一模一樣的檔案到其他儲存空間。

這些儲存空間可以是隨身碟、行動硬碟、雲端空間、NAS、其他電腦等等的……。

因為隨身碟是最容易取得的,也是最普遍的儲存裝置,所以經常被大家拿來當作一個「備份」工具,OK,拿隨身碟用作備份這當然沒問題,但我的建議是,不要「只」用隨身碟做備份。

我建議最少要做到備份「兩份」,這樣才算比較有保障,也就是說,除了最常用的隨身碟之外,一個同樣的檔案還要再另外存另一個地方,可以是上面說到的行動硬碟或雲端等等。

當然,如果經濟跟情況許可,最保險是做到「三地備援」,也就是備份在三個地方,而且必須是三個「不同」的地方。

如果你的資料是存放在隨身碟、行動硬碟、NAS,那你的隨身碟可以隨身帶著,行動硬碟放在公司,而NAS通常都是放在家裡,這樣就分別放在不同的三個地方,而不是全部都放在家裡或某個地方。

這樣就可以不必擔心其中一邊的檔案不見的話,損失的代價,當然,這樣的做法雖然比較保險,但也比較麻煩,要定期的去備份資料到每個裝置中,方便或保險,這兩者你可以自己取捨。

但一定要記得,不要只將檔案存在隨身碟,或是只備份在隨身碟裡,因為隨身碟的壽命說長不長說短不短的,很難說哪一天不會突然讀不到,當你電腦裡的資料損壞了,隨身碟又剛好讀不到,那可就慘了!對吧!

隨身碟跟行動硬碟差在哪?

明明都是儲存裝置,為什麼要分那麼多種?除了體積之外,隨身碟跟行動硬碟的差別在哪?對你我來說很平常的東西其實很多人都不懂,不懂沒關係,因為你有我。

行動硬碟這東西其實有好多種說法,行動硬碟、隨身硬碟、外接式硬碟其實都是指同一個東西,看你怎麼叫而已。

只要不是裝在電腦裡面的硬碟,都可以叫做外接式硬碟或外接硬碟,顧名思義就是「裝在外面的硬碟」,而一般來說我們講的行動硬碟跟隨身硬碟通常都是指2.5吋的外接式硬碟。

我們電腦常見的傳統硬碟有分2.5吋跟3.5吋的,而外接式的硬碟當然也不例外,只是外面賣的比較常見的通常是2.5吋的HDD或SSD外接式硬碟。

我知道種類很多,對你來說可能很難搞懂,這邊直接列出每種裝置的用途跟外觀,讓大家一目了然。

- 隨身碟:體積小,隨插即用,以方便在電腦與電腦間傳輸檔案為主。

- 2.5吋行動硬碟:通常作為備份資料用途,也可進行較大的檔案傳輸。

- 3.5吋外接式硬碟:通常是用在電腦空間不夠時,拿來擴充容量用的,也可做為備份用途。

隨身碟跟行動硬碟最大的差別其實就是體積跟容量,隨身碟通常是8GB~256GB的小容量儲存裝置,體積小,容易攜帶,方便傳輸資料,而行動硬碟通常是1TB~4TB居多的大容量儲存裝置,體積較大適合備份資料或大容量檔案傳輸。

現在有些行動硬碟介面是做Type-C(USB-C),這種的就要看你的電腦有沒有支援Type-C的插孔,現在雖然新電腦很多都有做Type-C插孔,但目前普及率還不算太高,畢竟電腦大家一定都是能用就用,真的不行才換新的。

而舊款的電腦通常沒有內建Type-C,所以在選購行動硬碟之前要先確定選的那顆行動硬碟是什麼介面的接頭,不要買回來才發現不能用,或是要確認那顆行動硬碟有沒有附Type-C轉USB的線。

雖然這篇主角不是行動硬碟,但還是提醒一下大家~。

怎麼選隨身碟?

至於要怎麼選隨身碟呢?不外乎就是下面幾點,按照這些重點下去挑,不太會買到雷的隨身碟。

廠牌

一定要買你聽過的牌子或大廠牌,不要為了省那一點錢買那些沒聽過或看都沒看過的牌子,到時候出了問題可能連送修都是個問題。

常見的牌子有:

- 金士頓(Kingston)

- 晟碟(新帝)(SanDisk)

- 創見(Transcend)

- 威剛(ADATA)

- 宇瞻(Apacer)

- 三星(Samsung)

- 廣穎(Silicon Power Computer)

我們挑較大廠牌的用意主要就是送修方便跟比較有品質,別小看送修的部分,平常用都沒什麼感覺,當你遇到突然讀不到資料的時候就知道送修方便的重要性了!有經驗的人一定知道我在說什麼。

品質的部分不用說大家都知道很重要,大廠牌通常品質都會控管的比較嚴謹,也有眾多消費者替他們把關,有問題一定會有聲音反映在市場上,所以為了降低遇雷風險,挑大廠牌就對了。

速度

現在出的隨身碟基本上都有USB 3.2 Gen1的速度,要買也建議買USB 3.2 Gen1的隨身碟,也就是有藍色頭的隨身碟。

因為USB 3.2 Gen1接黑色插孔的USB 2.0可以向下相容USB 2.0,但USB 2.0接藍色插孔的USB 3.2 Gen1(USB 3.0)卻無法跑到USB 3.2 Gen1的速度。

USB 3.2 Gen1理論速度為500MB/s,但實際使用上速度約50MB/s

USB 2.0理論速度為60MB/s,但實際使用上速度約10MB/s

即使是實際使用速度,USB 3.2 Gen1還是快上許多呢,因此要選就選USB 3.2 Gen1的比較划算,因為兩者並沒有差多少錢,頂多差個十位數甚至個位數的價格,你說買哪個比較划算?

除非你買的USB是要用來做開機碟,那用USB 2.0基本上沒什麼差異,但除此之外,都建議買藍色頭的USB 3.2 Gen1隨身碟。

而現在隨身碟最快也只有做到USB 3.2 Gen1而已,隨身碟似乎還沒發展到需要用到USB 3.2 Gen2的速度,USB 3.2 Gen2的速度基本上只有外接式SSD固態硬碟才會看的到。

容量及價格

隨身碟的容量及價格是息息相關的,所以我放一起講。

不管是隨身碟還是行動硬碟的容量越大價格也越貴,沒錯,這是廢話,但問題來了,要多少容量才算便宜?要多少容量才算貴?

舉例來說,一個16GB隨身碟賣200元算不算貴?一個2TB的SSD行動硬碟賣5000元算不算貴?

| 隨身碟 | 100元~3000元 |

| 2.5吋行動硬碟 | 1000元~4000元 |

| 3.5吋外接式硬碟 | 2000元~5000元 |

隨身碟以常見的容量來說,8GB~256GB價格最便宜100多至1、2千的都有,但以比較大眾的容量16GB~64GB的價格通常300元內可以搞定。

其實你去看網路上的價格,明明是相同容量的隨身碟,但每家廠商賣的價格卻有滿顯著的落差,所以價格跟廠牌也有關係,有些廠牌賣的就是比較貴,有些就是賣得比較便宜,但便宜也不一定比較爛喔。

所以上面的價格也不是絕對的,只是以網路上的平均價格再加上我自己的經驗得出來的結果!

這樣大概對隨身碟的價位稍微有點概念了吧!如果真的還是沒概念,就選我下面推薦的買就好囉!

保固

上面有說到為什麼要買大廠牌的其中一點就是送修方便,但你要送修也必須先看一個很重要的東西,就是保固。

你產品故障又過保了,即使送修地點在你家隔壁也沒屁用啊!所以買之前一定要注意一下保固的部分,你應該也希望買一個隨身碟可以用越久越好,保固當然也是越久越好,對吧!

大部分的隨身碟都是保固3年或5年,有些也會有終身的保固,但個人認為大多都是5年較多,但要挑最少一定要有3年。

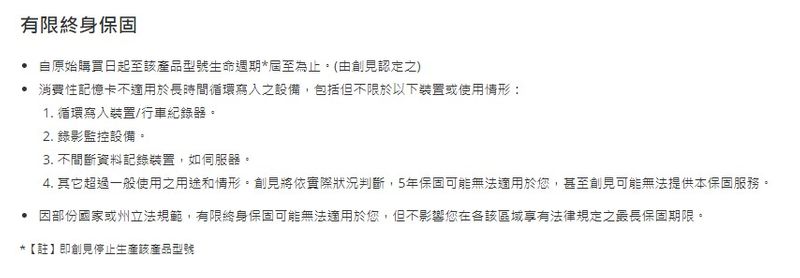

這裡要特別注意「終身保固」的定義,很多人聽到終身保固就覺得無敵了,但也不見得,終保的定義廠商通常是指「產品的終身」,而不是「人的終身」,什麼意思?

此圖為創見的終身保固定義說明,這邊就有指出「自原始購買日起至該產品型號生命週期*屆至為止」,下方還有註記「【註】即創見停止生產該產品型號」。

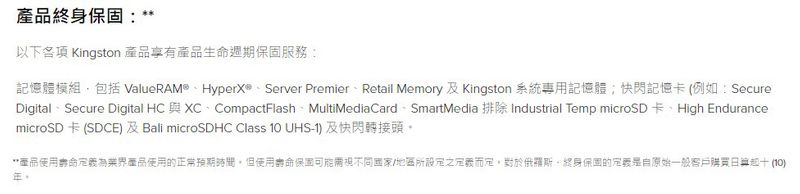

此圖為金士頓的終身保固定義說明,下方有用小字特別說明「產品使用壽命定義為業界產品使用的正常預期時間。但使用壽命保固可能需視不同國家/地區所設定之定義而定。」。

由此可見,廠商對於「終身保固」的定義是,保固期限只到他們這款產品停產為止,但每家廠商的定義可能會有點不同,所以如果你很在乎保固,在買之前就要去官網查一下或是打電話問一下喔。

至於那些什麼人損、天災之類的情況不在保固範圍的問題就不說了,這些得由廠商認定,但通常他們也懶得跟消費者去爭這些,對他們來說不過是很小的成本,直接換給你省得你囉嗦!

所以基本上你只要送修,他們通常都會直接換給你就是了,我指的是通常,不代表一定喔!我自己就有遇過把故障的創見跟金士頓隨身碟拿去他們的門市送修,結果他們當場檢測是故障就直接換一個全新的給我了,全程不到5分鐘!

如果想看更多關於終身保固的資訊可以參考下面影片:

評價

在購買任何產品之前,我都會先Google這個產品的評價,尤其是3C產品,雖然評價這種東西很主觀,但有時候參考人家的感想還是很有幫助的,但遇到評價兩極的情況時,就要自己思考判斷一下會造成兩面評價的原因,並且分析自己對於這產品的需求喔!

但是其實隨身碟這種東西對於「評價」的要求我覺得並不高,怎麼說?隨身碟這種很早期就出來的3C產品,以現在的科技水準,早就已經發展成熟,在技術、耐用度、速度上已經達到一個瓶頸,個人認為很難再有什麼大幅度的突破。

在這樣成熟的產品上,技術不是問題,那使用者用起來基本上也不會差到哪裡去,頂多外觀或把玩起來的感覺有差,不然隨身碟基本上就是插上電腦、讀寫資料、隨身攜帶、保存好資料,就這樣而已,再稍微專業一點,做個開機碟,當工具碟用而已。

隨身碟大致上大部分的人會用到的就這些用途,撇除速度跟雜牌廠商不講,基本上有聽過的牌子出的隨身碟差異個人覺得不大,只是也許某些廠牌的穩定性好一點,耐用一點,這確實有可能,這個就是值得我們爬文的地方了。

稍微網路上爬文一下,看看大家對於你中意的那款隨身碟的評價如何,再來決定要不要購買,這樣可以減少買到地雷的風險。

如果有愛好的品牌,那就選那個品牌,但如果是不知道要選什麼款式、型號、品牌的人,那就看看我下面推薦的品牌跟型號吧,這些推薦的也是我個人愛好的品牌跟我自己的感覺及經驗後挑選出來的呢!

高CP值隨身碟推薦

我個人比較喜歡滑蓋式的隨身碟,不然如果是帽蓋式的那種隨身碟,蓋子很容易不見,每次要用的時候蓋子拿下來放桌上不小心弄掉,那種感覺很討厭,所以我建議隨身碟不要有蓋子,因此我推薦的隨身碟也都是滑蓋式的。

再來就要來推薦我心目中的高CP值的隨身碟,先說說我自己喜愛的廠牌排名。

金士頓>SanDisk>創見>威剛>十銓>廣穎

而我個人在選購方面,通常只會選擇金士頓、SanDisk、創見,這三個牌子,其他牌子除非是剛好有特價又剛好需要用到新的隨身碟才會考慮購買,不然平常都以上面那三家為主。

以下我推薦的隨身碟原則上是以最便宜的價格卻擁有最好的品質(容量、速度、保固等)來挑選的,而且下面這三款最高CP值的隨身碟都是我自己有用過覺得不錯才推薦的,大家可以依照自己的需求選擇容量。

※產品的詳細規格以官網公布的為主。

※如果點擊連結後發現產品連結失效或是缺貨的話,請嘗試用別的平台連結購買。

懶得看詳細內容的,可以直接看表格來選擇你最順眼的那個隨身碟~。

金士頓 DataTraveler 100 G3(DT100G3)

這款金士頓的DT100G3是我推薦的首選,外型不像一般滑蓋式的用手推的類型,反而用整體包覆性的時尚設計,很有金士頓的味道,而且這樣的包覆性滑蓋式設計對USB頭的保護性感覺更加堅固,不得不說,這樣的外型特別吸引我。

購買連結:

詳細規格:

| 容量 | 32GB、64GB、128GB、256GB |

| 傳輸速度 | 32GB、64GB:100MB/s 讀取 128GB、256GB:130MB/s 讀取 |

| 傳輸介面 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |

| USB接口類型 | USB Type-A |

| 顏色 | 黑 |

| 尺寸 | 60 x 21.2 x10 mm |

| 保固 | 五年有限保固 |

| 作業系統相容性 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Mac OS (v. 10.12.x+)、Linux (v. 2.6.x+)、Chrome™ OS |

SanDisk Ultra USB 3.0(CZ48)

這款是我用的最久的一個隨身碟,非常耐用,USB設計手推出艙,外型獨具特色,比較值得一提的是SanDisk有一個專屬的隨身碟加密軟體SanDisk SecureAccess,可以為隨身碟裡的檔案進行加密,關於加密軟體的詳情跟使用手冊可以參考這裡。

購買連結:

詳細規格:

| 容量 | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB、512GB |

| 傳輸速度 | 最高100MB/s 讀取 |

| 傳輸介面 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |

| USB接口類型 | USB Type-A |

| 顏色 | 黑 |

| 尺寸 | 10.67 x 22.1 x 7.87 mm |

| 保固 | 五年有限保固 |

| 作業系統相容性 | Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 及 Mac OS X v10.6+ 支援 |

創見JetFlash 790(JF790)

這款也是我覺得非常好用的隨身碟,外型並沒有特別的記憶點,但人家一看就知道是創見的隨身碟,這是他成功的地方,起碼我是這樣覺得啦XD,雖然感覺沒什麼特色,但使用起來就是非常順手,耐用度也很夠,而且還有出黑白兩色,白色控首選隨身碟。

購買連結:

詳細規格:

| 容量 | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB |

| 傳輸速度 | 傳輸速度會因您的系統效能(硬體、軟體、使用方式、產品容量)而有所不同。 |

| 傳輸介面 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |

| USB接口類型 | USB Type-A |

| 顏色 | 黑 / 白 |

| 尺寸 | 63.6 x 21.2 x 10.6 mm |

| 保固 | 五年有限保固 |

| 作業系統相容性 | Windows 7、Windows 8、Windows 10 及 Mac OS 9.0或更新、Linux Kernel 2.4.2或更新 |

結論

寫到最後發現這篇不是懶人包啊,根本是隨身碟知識大全XD,順便佛心推薦高CP值的隨身碟,直接幫大家篩選出我覺得最好用又最划算的隨身碟了!幫你省了不少選擇時間。

如果大家真的只是想要懶人包的話就只要看一開始那個推薦的表格就好,直接了當,毫無保留!這句話好像應該放在開頭齁XD。

希望推薦的這幾款隨身碟大家會喜歡,如果都不喜歡的話,這篇也分享了很多關於隨身碟的知識跟選購技巧,可以依照自己的喜好來決定喔,祝大家都能買到好用又滿意的隨身碟。

如果之後有其他值得推薦的隨身碟我也會更新上來,或是你有用過覺得不錯的隨身碟也可以在底下留言或私訊我告訴我是哪款,我評估覺得OK也會更新上來喔!

寫這篇文章的時候參考了不少文章,以下是我有參考的文章

- https://ofeyhong.pixnet.net/blog/post/79638399

- https://www.dcard.tw/f/3c/p/234139481

- https://www.techbang.com/posts/68568-usb-3-to-change-the-name-of-the-mess-the-speed-doubled-to-40gb-ss-usb-4-specifications-to-report

- https://www.bybusa.com/community/usb-interface-detailed-explanation

如果有任何問題,歡迎在底下留言告訴我,或是透過聯繫本站聯繫我,跟我說說你的問題,我會盡我所能幫助你解決問題喔!

想更了解強尼嗎?到【關於強尼】看看吧!

如果你喜歡我的文章,歡迎請我喝杯咖啡,好讓我繼續爆肝創作,讓我能產出更多文章喔!

這篇文章對你有幫助的話,記得在下方綠色拍手圖示上動動手指幫我按 5 個 Like ,只要登入 Google 或 FB,就能免費支持我,讓我有更多動力創造更好的文章喔!

一位喜歡用文字分享電腦這個死板板領域經驗及教學的年輕人。

在這裡你會看到很多我的經驗分享跟幹話。